村庄是有历史的。人类文明,从村庄始。

当第一波远古人学会耕种土地,学会建筑房屋,并以族群为单位择固定地方居住,就意味着村庄的开始,意味着农业文明时代的到来。而让村庄文明不断演化并源远流长,有一类人功不可没。那就是乡贤。

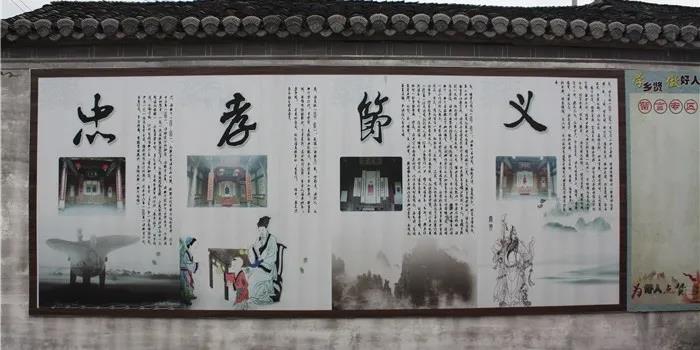

在说到“乡贤”这个词时,我们有必要理解中国的一个关键词:士绅,在中国长期的封建社会当中,有时士绅是合二而一的,但更多时候,士是士,绅是绅。士是读书人,是出则安邦定国勇于进取退则躬耕林下洁身自好的读书人;绅,是乡绅,是地主,是有产者,也是宗法社会中的家族长老。而乡贤则是从绅这个阶层中培育生长出来的,是乡里德行高尚的人。但乡贤却不等同于旧时代的乡绅,尽管二者具有很高的重合性,但它们强调的重点不同,乡绅强调的是权力和地位,有时会被冠以“土豪”、“豪强”之谓。而乡贤在强调地域性身份的同时,更多强调的是品德、能力和声望。他们有才有德,有仁有义,致力于为家乡的民生和文化做奉献。

中国古代政府不像今天政府这么完备、这么强势,所以政府真正有效的控制大概就到县一级,即“皇权不下县”。今天划为乡镇村组的地方,就是当时皇权控制的空白区。而乡贤他们在大部分时候就构成了这个空白区自治的核心阶层。而且不止是乡村,还包括乡村周围的小城镇。这就是中国优秀传统文化的重要组成部分——乡贤文化。

当我们今天回溯几千年的封建历史时会发现,在乡村,农耕文化、乡村自治和乡贤人格是融合在一起的。但乡贤不是一种职业,也不是一种职务,乡贤自治靠的不是权力,也不是政府任命,靠的是德治,这德不仅他要遵守,而且他也是靠这个德维护乡村。那么,这个影响了乡村面貌的德的内涵究竟是什么?

“耕读传家远,诗书济世长”,这是五大爷春节时贴在门户上的一副对联。小时候的我虽然读得磕磕碰碰,但丝毫不影响我对五大爷的崇敬。

五大爷自小聪慧俊朗,七岁时被父亲送进私塾,后又被送到县城读书。饱读诗书,满腹经纶,委实是离耕读传家的家训又进了一步。村里红白喜事,记帐、主持仪式的永远是五大爷。五大爷不是村干部,但凡村里有大事要商议,必请五大爷到场。从我记事起,五大爷就是村里颇有威望的老人家。他永远衣帽整齐,戴一幅黑边眼镜。和人说话时,总是笑眯眯的,慈眉善目,温良敦厚。

每年从小年开始,五大爷就搬张桌子在院子里,开始为村人写春联。“传家无别法非耕即读,裕后有良图唯勤与俭”。“向阳门弟春常在,积善人家庆有余,”这样的对联最受村人欢迎。耕读传家,勤俭持家,行善有福,这已不只是这一个家族的传家格言,而是中国古代以来乡贤们所秉持的一个久远的传统。围绕这个传统建立起一整套乡村治理理念和乡村意识形态,让乡村历经战火纷飞,阡陌错乱,朝代更迭,依然牢牢矗立在大地上。

但是我觉得乡贤身上最可贵的品质,就是他们对土地的热爱,对家乡的热爱。诗人艾青曾写过这样两句诗:“为什么我的眼里常含泪水,因为我对这土地爱得深沉。”在一代代人的人生和情感的记忆中,土地、乡土,是和无数美好的事物联系在一起的,春天漫天怒放的油菜花,夏天一望无际的滚滚麦浪,秋天摇曳着一片火红的高粱地,就连沟渠河畔那些兀自开放的无名野花,都美得那么鲜明动人,那是生命辉煌而灿烂的色彩。怎能不让人深深眷恋?

从乡土中生长出来的,还有乡音。“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。”即使少小离家,即使历经风雨,辗转流离,依然一口地地道道的乡音。因为乡音,乡情、乡思、乡愁才有了寄托。

而最不能忘怀的便是乡亲。他们曾和你吃着同样的粮食,操着同样的乡音,面对着同样的山水,甚至流淌着同样的血液。所以,“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。”“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。”

而正是这种沉淀于生命里的热爱和眷恋,让他们即使翻越过高山与大海,看见过大海的蔚蓝与辽阔,见识过森林的幽深与神秘,体验过戈壁的荒芜与浩大,最后念兹在兹的还是自己的家乡。他们的追寻和跋涉,他们的歌唱和叹息,他们的辉煌和悲伤,都融化在了家乡那片厚重的土地上。

范仲淹回到家乡后致力于乡村的慈善事业,设义庄,救助宗族中的贫困者。吕大钧返乡后与乡人订立《吕氏乡约》,规范乡民行为,对婚丧嫁娶等社会活动加以引导,开启了乡贤自主管理治理乡村的制度建设先例。吴廷举致仕后回到家乡梧州结庐冰井寺。梧州民众在他屋旁建筑一座书院,吴廷举为之取名“东湖书院”,并开馆教学、亲任主讲,贫穷子弟皆可免费入学,“东湖先生”之名今天依然赫赫。

对这些致仕回家的官员来说,他们关切的事物此时不再是社稷、王权、国家这些至大问题,而是现实生活中更为具体的艰辛曲折,是民间操劳者的愁楚悲伤,此时的他们离泥土最近,离自然更近,憧憬并致力于和睦相处、明礼谦让的桃花源。

而在今天这个已经高度组织化的社会,在社会深刻转型变革的时期,作为传统意义的“绅”永远不会再现了,但乡贤文化因为传统社会的架构仍然存在,因为乡间所特有的以血缘为纽带的家族和邻里关系仍然存在,仍可大放异彩。这种渊源,让我从中体会到春种秋收以外的另一种诗意。

耿集离我的老家不过二十几里路,四周村落,远近错杂,白墙黛瓦,绿意葱茏,风烟俱净,倒影憧憧,正应了“绿树村边合,青山郭外斜”的唐诗意味。掩映在绿色水乡中的“耿集乡贤工作室”格外醒目,推开大门,只见乐曲悠扬,几位大嫂一板一眼正在排练节目。

作为当地的父母官,他们率先挖掘并凝聚了乡贤的力量。2014年12月,耿集成立了“乡贤工作室”,2015年7月又在民政部门正式注册成为全国首家“乡贤协会”。这些乡贤有村里退休的老支书,有中小学退休的老校长,有从“公家”退休下来的政府官员,他们重返故里,希望发挥自己的余热,为家乡做一些贡献,回报故土的养育之恩。一开始他们专职从事乡村矛盾纠纷调解工作。因为地界、婚嫁、赡养、拆迁、征地……裹挟着时代发展的滚滚大潮,不可避免地泥沙俱下。乡贤们生活在乡土,与乡人朝夕相处,人熟,事熟,感情深厚。163位乡贤,走街串巷,对乡村各种矛盾纠纷掐得准“脉儿”,找得准“根儿”,摸得着“门儿”,小事不出村,大事不出镇,让矛盾双方最终握手言欢。

乡村人把面子、人情看得天大。很多人喜欢在红白喜事上摆排场,长面子。逢着大节日,结婚的人扎堆,亲朋好友祝贺的大红拱门一个紧挨一个,红彤彤地将一个小镇围得密不透风,劳了民也伤了财,一些经济不太宽裕的人家苦不堪言。草摇叶响知鹿过,乡贤们见微知著,成立了红白理事会,对婚丧嫁娶进行规范,倡导厚养薄葬,孝敬老人,节约办事。你就在我心里,不用信誓旦旦,也不必刻意张扬。

他们还发挥自身特长,成立了艺术团,自编自导自演小品、相声、三句半、情景剧各种文艺节目,是一簇簇烛火,未必耀眼,却深入人心,成为全区农村文化的响亮品牌。我有幸看过几次演出,他们贴着大地的呼吸与气息,朴拙有时甚至是笨拙地,描摹、追忆、还原,甚至建构了一个新的乡村。于我,每一次都是一场灵魂的礼拜,一次记忆的认同。

星火可以燎原,耿集乡贤的经验被区、市相继推广。推崇乡贤,尊重传统,注重文化的养育,体现了管理者的眼光和情怀。

在中国发生翻天覆地巨大的社会变革的今天,乡贤们绽放出来的这样一种光华,呈现出来这样的一种文化现象,是具有非常特别的意义的,对构建我们民族文化的记忆,凝聚乡愁,重拾人们心中的净土,是非常重要的。从这个意义上讲,乡贤的努力是非常重要的,乡贤值得我们永远珍视。

为一座村庄,付出满腔热情,为一种精神,付诸终生力气。纵是离去,精神与侠义却永不消散,一年一年,一代一代。

苏

苏